【ものづくり知識いろいろ】パッケージから新しい価値を 〜株式会社 ほしゆう〜

『燕三条こうばの窓口』が展開する、地元製造業と企業のビジネスマッチングサービス「ものづくりコンシェルジュ“MOC”」(以下、MOCサービス)を通じて、新たな活躍の場を求める“ものづくり企業”を紹介します。今回は、軍手からパッケージ事業に拡張した、発信力に長けた“ハコヤ”こと『株式会社ほしゆう』が伝えたい思いをたずねました。

お客様のためなら何でもやろうという好奇心

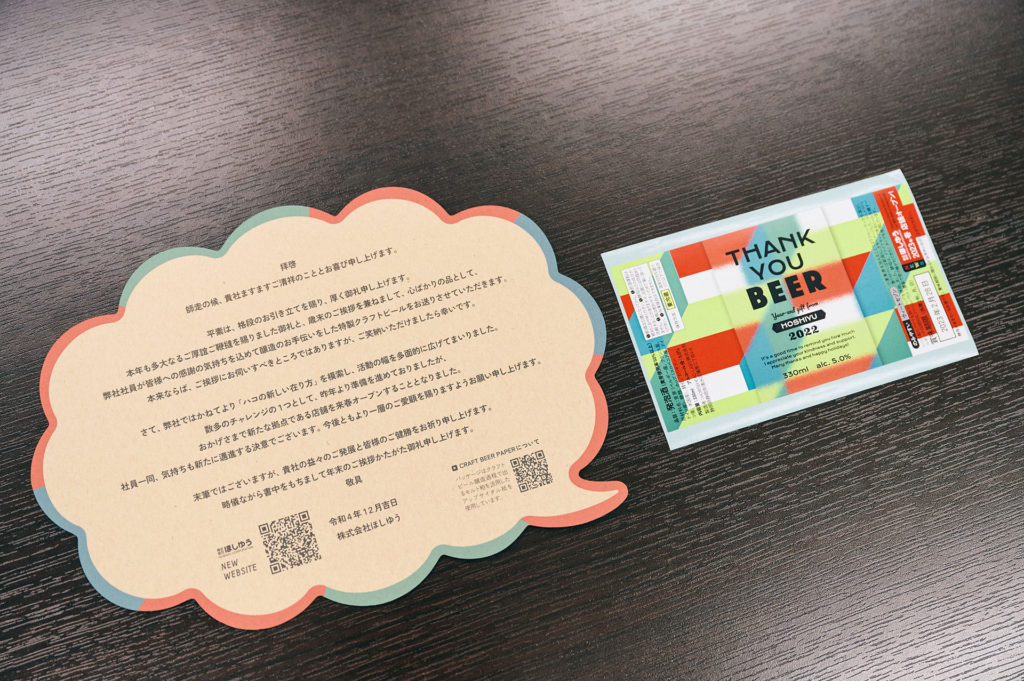

燕三条地域の工場で使われる軍手の製造販売から始まって60有余年。現在の『株式会社 ほしゆう』(以下、ほしゆう)は、パッケージの企画・製造を主な事業とする一方で、外に向けたメッセージにあふれた企業です。2022年末にリニューアルされたホームページではその姿勢が顕著で、各ページに示されたいくつもの言葉からは、彼らのものづくりに向けた活力が伝わってきます。

中でも目を引かれたのは、“ハコでヒトとモノをつなぐコミュニケーション創造カンパニー”という自社紹介文と、“ハコは プロダクトである”としたステートメントです。それぞれの文言に託した意味と思いを、二人のメンバーにたずねました。

「お客様の課題をゼロベースから解決する技術と経験を、“ヒトとモノをつなぐコミュニケーション”として表現しました。それを実現させるのは、私たちならではの営業スタイルであると、そんな意味も込めています」

自社紹介文について説明してくれたのは、海老塚健史専務取締役です。印刷業界でのキャリアをパッケージ事業に生かす形で2020年に入社。燕三条の奥深い歴史を学ぶのと同時に、ほしゆうがこの地で果たすべき役割を日々体感しているといいます。

「軍手から始まった我が社がパッケージへと舵を切ったきっかけ自体が、お客様とのコミュニケーションから生まれたものです。かつて軍手で磨いたスプーンやフォークなどの金属加工製品を海外に送る場合は、木箱が利用されていました。しかし木箱は重く、後の処理にも手間がかかるので、段ボールを提案させていただいたのです。そこからパッケージ全般へと拡張していきましたが、その歴史を見ても、我が社と地元とのつながりは非常に強いと言えます」

そのつながりを確かなものとしてきたのは、社員の伝統的な好奇心旺盛な気質だそう。

「当社には設計デザインの担当者もいますが、実は各営業もデザインスキルを身に付けています。社内でまかないきれない場合は、燕三条エリアのネットワークを利用して地元のデザイナーに協力を仰ぎますが、基本的なところは営業が話を進めます。それは、まだ誰もやっていない新しいことが皆好きで、なおかつお客様のためなら何でもやろうという気概と好奇心に満ちているからです」

さらに、自社でさまざまな業界・業種のパッケージを扱っているからこそ創造できるコミュニケーションがあるとのこと。

「たとえば、自動車部品のパッケージの流行をお菓子メーカーに提案すると、これまでになかったアイデアが生まれることがあります。この応用力は、60年を超える歴史が育んだ私たちのカルチャーが源になっていると思います」

一つのものを世に送り出す上では役割が違うだけ

今回話を伺った、もう一人のメンバーである経営企画の山本仁美さんには、ユニークなステートメントについてたずねました。山本さんは燕三条生まれ。大学進学とともに故郷を離れたが、『燕三条 工場の祭典』で地元に新しいパワーが宿り始めたのを知り、Uターンを決めたそう。

さて、いささか奇妙な耳触りの“ハコはプロダクト”とは、どういう意味なのでしょうか。

「まずは、金属加工業の集積地として語られる燕三条にも、箱屋がいることで製品がコンプリートできている事実を知ってほしかったところがあります。パッケージもものづくりに含まれていますよと、箱の在り方を定義し直すUI/UXとしても、そのようなミッションステートメントを発信したかったんですね」

その定義の見直しは、山本さん自身の体験からも必要だと感じたそうです。

「イノベーションの推進を行う現在の部署に入る前は、私も営業をやっていました。そのとき、ある会社からこんなことを言われたんです。『箱はゴミになるから、安くていいんだよ』と。たしかに、OEM (他社ブランドの製品を製造する企業)が8割以上を占めるこの地域の会社がパッケージにお金をかけられない事情もわかります。ですが、何か釈然としなかったんです。そこで考え方を改めました。捨てられないパッケージをつくればいいのではないか。新しい価値を持った箱なら世の中を変えられるのではないか……」

発想の転換に至る経緯説明で、山本さんは有名な人物の名前を挙げました。

「スティーブ・ジョブズのものづくりの考え方が支えになりました。Apple社の製品がつくられる工程の中で関わった人は、それが小さなネジ屋であろうと、立場は何も変わらないフラットなメンバーの一員なのだと。一つのものを世に送り出す上では役割が違うだけなんだと気付かせてもらって、そこからハコもプロダクトなのだという私たちの指針を発信したいと思いました」

好奇心と応用力。先に海老塚さんが語ったほしゆうの特長は、山本さんの考え方や言葉からもしっかり伝わってくるだけに、それがまさしく企業文化に根差しているのは疑いの余地がないところでしょう。

これまでにない地域の出会いを育むハブを

ほしゆうの今後に向けて、二人が口にしたのは“ハブ”という言葉でした。営業面においては、技術や経験をフル活用することで、異業種間を新たなアイデアでつなぐ役割をさらに強固なものにしていくこと。そして山本さんからは、より具体的なハブ機能を果たす斬新なプロジェクトを聞きました。

「2023年中に、ほしゆうの敷地内にサーキュラーエコノミー(循環型経済を目指した考え方)をテーマにしたショップをオープンさせます。箱の在り様を変えていきたいというステートメントを推し進める中で、従来のB to Bに留まらず、一般に向けたラボ的拠点を持ちたかったんですね。これまでにない地域の出会いを育むハブを目指します」

将来について海老塚さんは、ハブを含む“体験”の重視が肝要だといいます。

「パッケージの今後をベースにしてお話しすると、一つは簡素化が進んでいきます。ネット通販が重きを置く段ボールの需要はさらに伸びていくでしょう。その対極には、デザインや技術を駆使した、山本が話した捨てられないパッケージがあります。我々は、その道も青臭く歩んでいきたいと思っています。すでに耳慣れたキーワードではありますが、開封体験をより素晴らしいものにしていく技術が我々にはあります。その基本となるのもやはり箱ですから、体験を大事にした領域も積極的かつ効果的に広げていきたいです」

地方の発展にハブが不可欠になっていく流れは、JR燕三条駅構内での拠点設立でも明らかです。その『燕三条こうばの窓口』が展開する“MOCサービス”に関して海老塚さんにたずねると、非常に謙虚な答えが返ってきました。

「あくまで私たちは、自分たちがつくりたい箱をつくるのではなく、お客様とともに箱をつくるのが起点です。そこから発進して、さまざまな業界とつながるこの取り組みに参加することで、私たちの特性と個性を生かしたリアルな提案をしたいと思っています。我々の営業は応用が利きすぎるところがあって、お菓子メーカーにこんな味があったらどうですかと、釈迦に説法のようなことまで言い出します。ですが、そういう自由さが新しい需要を創造するというのも経験していますから、出会いの場としてのローカルハブが活性していくことには大きな期待を寄せていますし、しっかりサポートしていきたいです」

明瞭かつ適量なボリュームでメッセージを発信することが求められるこの時代、ほしゆうが進める企業スタイルは、小さな町工場が集まった燕三条地域では特筆に値するかもしれません。あるいは語り部としての、またはハブとしての期待もさらに高まっていくでしょう。

ただ、元より製品のパッケージという雄弁な顔をつくってきただけに、実は最適なポジションを自ら発見し、その気づきに素直に従っているのではないでしょうか。互いに同じ方向を見ている二人の言葉から、そんなことを思いました。

INFORMATION

text by 田村 十七男

Photos by 大石隼土